教室噪音导致教师突发性耳聋,公共空间意识教育迫在眉睫

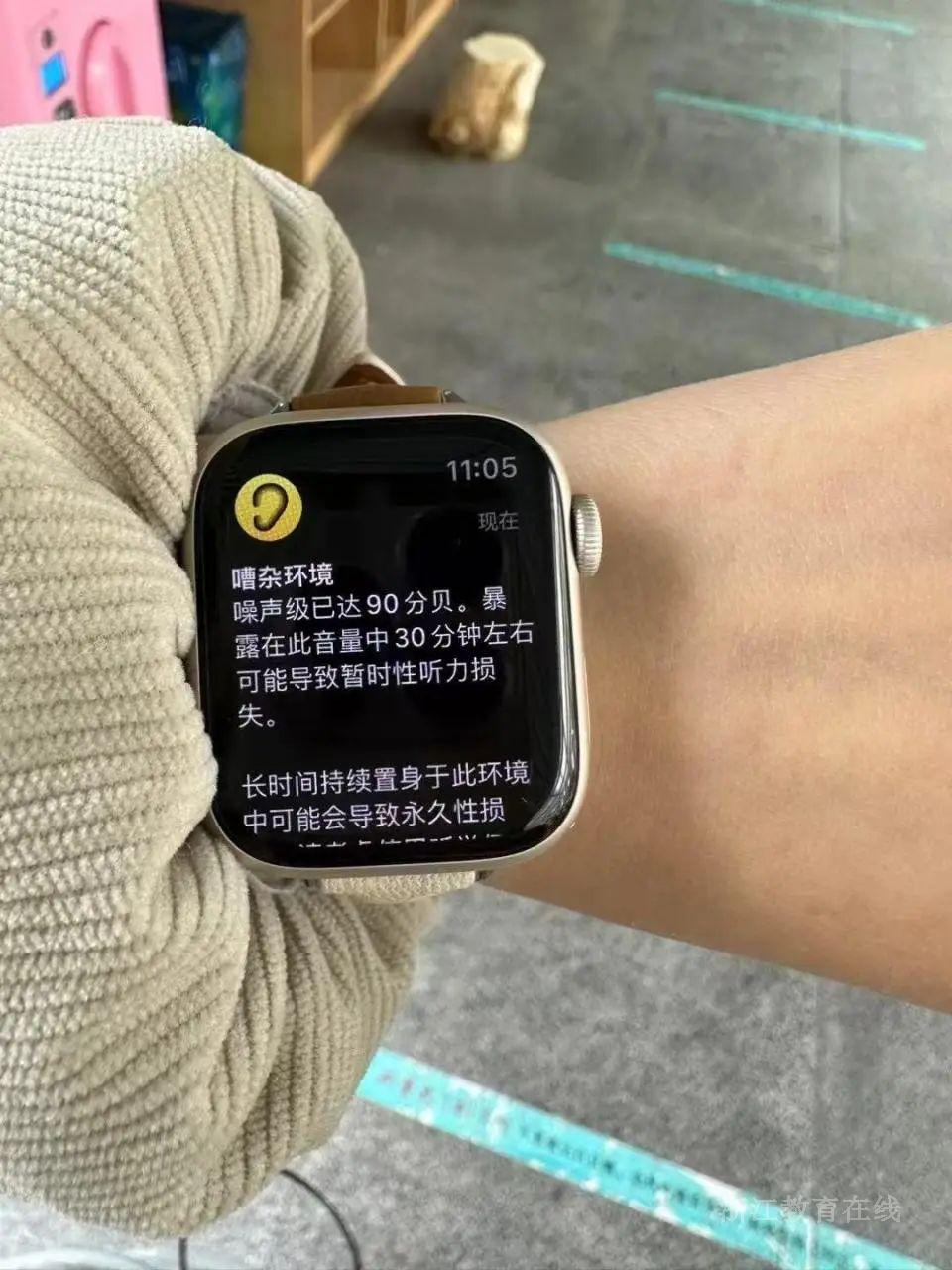

一名拥有20年教龄的杭州资深班主任,因为教室噪音患上突发性耳聋,还有其他4名同事同样中招。分贝数据记录显示,教室内双休日与工作日的音量区间形成鲜明对比——休息日基本没有噪音,工作日(特别是在课间)每天最高分贝基本超过100,相当于装修电钻的声音。

©️钱江晚报

©️钱江晚报

从医学角度看,暴露在100分贝以上的环境中,即使只有几分钟,也可能导致暂时性听力损失。因此,教室噪音过大,教师听力肯定会受到影响。这不仅有损教师的健康,也为学生的健康成长埋下隐患,尽管这种隐患的危害性还没有被明显表现出来。

教室,作为师生最主要的共同活动场所,具有鲜明的公共空间属性,维护的好坏对学校教育有着重要影响。社会学认为,公共空间意识是指个体在公共空间中关于应享受权利和应履行义务的自觉意识,包括公共规范意识、公共参与意识和公共公约意识。除了教室之外,教师办公室、学生宿舍、食堂餐厅、礼堂场馆、户外操场等,都属于教育领域的公共空间范畴,师生都有义务培养公共意识和社会公德,共同维护好这些公共领域。

但在当前的教育中,公共空间意识教育还不够自觉和充分,造成公共空间维护方面存在缺憾。除了噪音过大对教师产生病理性影响之外,乱丢垃圾等造成公共卫生环境问题、下课放学推搡打闹造成的公共安全问题、实验用具和体育器材使用后不及时归位造成的公共物品管理问题等,无一不折射出当前公共空间意识教育的缺位。

如果结合社会公共生活中对于“熊孩子吵闹现象”的吐槽,就不难看出问题有多么明显。新闻报道中反复出现的“小孩子大闹高铁车厢”“博物馆里小孩子损害展品”等负面新闻,不仅造成了育儿焦虑,也引发了关于“厌童情绪”的讨论,其根源正是学校和家庭在公共空间意识教育上的忽视和乏力。

为了师生健康和社会和谐,加强公共空间意识教育迫在眉睫。

就学校而言,一方面,要推广“轻声教育”,引导师生身处公共空间时要尽量压低声调、放慢语速,避免因情绪急躁而大喊大叫;另一方面,学校更要意识到公共伦理问题的急迫性,教育和引导师生提高公共伦理意识,从保持课堂学习安静、自修安静、就餐安静、重要集会安静、就寝安静等做起,自觉维护公共空间的良好秩序。

就家庭而言,家长除了要以身作则,在外不大声说话、不破坏公共环境外,还要注意在家庭生活中管控好情绪,尊重孩子个人空间,以宁静、舒适、有序的家庭生活环境,让孩子明晰个人自由与公共秩序的关系,自觉尊重他人的正当权益。

推荐新闻

- 1

学生投诉信箱岂能形同虚设?

- 2

校园陪餐需时刻带着食安源头思维

- 3

靠学生“吸粉”?教师要清楚自己的“网界”

- 4

追“象牙塔里的星”别被带偏了节奏

- 5

北大“考古女孩”毕业即奔赴理想,“喜欢”自然前途无量

- 6

互联网时代,主流媒体如何赢得青年

人民网舆情数据中心